2017年04月21日

山鹿見て歩き

みやま市のあと山鹿市へ直行し、「山鹿灯篭民芸館」「金剛乗寺の石門」「八千代座」を見て歩きました。

この3つは近くにあり、歩いて回れます。

山鹿灯篭民芸館

和紙で作られた山鹿灯篭の数々、職人さん達が和紙のみで作った神社、城、鳥かご、八千代座などの作品が展示されていました。

別棟では製作作業場を見ることができます。

金剛乗寺の石門

金剛乗寺参道の石門は

円形の形が 縁 を思わ

せることから、縁結び

スポットとして親しまれ

ているそうです。

(民芸館のすぐ裏)

金剛乗寺

空海が開いたとされる

山鹿最古の寺。

八千代座

公演のない日だったので見学でき、ゆっくり内部を説明して頂きました。

昭和63年に国指定重要文化財に指定されています

八千代座は、

明治43年に、

旦那衆と呼ばれる

山鹿の実業家たちの

手によってつくられた

芝居小屋です。

2階桟敷席からみた

枡席

建設当時は1・2階で

1,270人定員だったが

現在は約700人収容

できるそうです。

枡席、桟敷席とも

勾配が付けられ

見やすいように設計

されている。

勾配が付けられて

いるので歩きにくい

舞台から見た客席

役者たちは

このような視界で

客席を見ていたん

ですね

廻り舞台迫りの奈落

今でも人力で回して

いるそうです。

舞台を支える車輪と

レールは、建設時

ドイツから輸入した

ものを今でも使って

いるそうです。

花道下の奈落

せり上がり(スッポン)

も、4人で持ち上げる

そうです。

「縁の下の力持ち」

とはこのことかな?

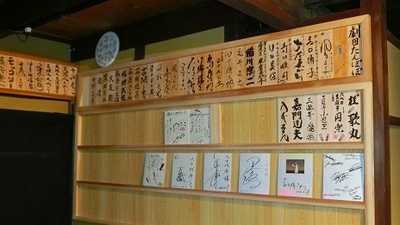

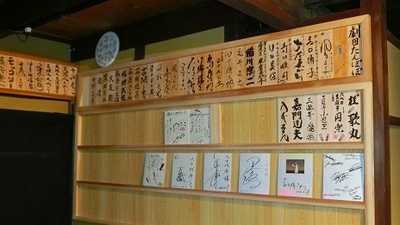

八千代座前の

案内所には

出演した役者たちの

サインが飾られて

いました。

文化会館ごた広かホールば見慣れとーけん 客席ば見たときゃ せまかー! って思いました。

むかしん人は細かったけん こっけ1,200人もひゃーったとか、今は体格のふとーなったけん

とないとの しきいば外して ゆたーっと座るっごとしたそうです。

この3つは近くにあり、歩いて回れます。

山鹿灯篭民芸館

和紙で作られた山鹿灯篭の数々、職人さん達が和紙のみで作った神社、城、鳥かご、八千代座などの作品が展示されていました。

別棟では製作作業場を見ることができます。

金剛乗寺の石門

金剛乗寺参道の石門は

円形の形が 縁 を思わ

せることから、縁結び

スポットとして親しまれ

ているそうです。

(民芸館のすぐ裏)

金剛乗寺

空海が開いたとされる

山鹿最古の寺。

八千代座

公演のない日だったので見学でき、ゆっくり内部を説明して頂きました。

昭和63年に国指定重要文化財に指定されています

八千代座は、

明治43年に、

旦那衆と呼ばれる

山鹿の実業家たちの

手によってつくられた

芝居小屋です。

2階桟敷席からみた

枡席

建設当時は1・2階で

1,270人定員だったが

現在は約700人収容

できるそうです。

枡席、桟敷席とも

勾配が付けられ

見やすいように設計

されている。

勾配が付けられて

いるので歩きにくい

舞台から見た客席

役者たちは

このような視界で

客席を見ていたん

ですね

廻り舞台迫りの奈落

今でも人力で回して

いるそうです。

舞台を支える車輪と

レールは、建設時

ドイツから輸入した

ものを今でも使って

いるそうです。

花道下の奈落

せり上がり(スッポン)

も、4人で持ち上げる

そうです。

「縁の下の力持ち」

とはこのことかな?

八千代座前の

案内所には

出演した役者たちの

サインが飾られて

いました。

文化会館ごた広かホールば見慣れとーけん 客席ば見たときゃ せまかー! って思いました。

むかしん人は細かったけん こっけ1,200人もひゃーったとか、今は体格のふとーなったけん

とないとの しきいば外して ゆたーっと座るっごとしたそうです。